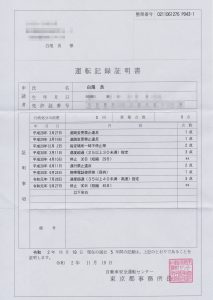

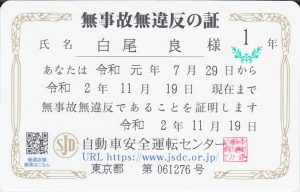

2025年3月から自動車の運転免許証がマイナンバーに統一可能となった。ちょうど13回目の更新にして初めてのゴールド免許となるので、比較的自宅から近い警察署での更新が可能ということもあり。マイナンバー免許証1枚に統合してきた。

<先にまとめ>

・手続きは通常の免許更新と同じ。視力検査もあるし、写真も撮る。ただ、マイナンバーカードへの書き込みが2回あるのが追加の手続き。

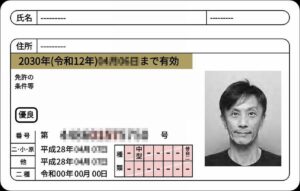

・警察庁謹製の「マイナ免許証読み取りアプリ」で免許番号や有効期限など、マイナンバーカードに書いてない情報の表示がスマホで可能。

というわけで、更新して数日だが、まだ困った事には直面していない(当たり前)

<更新レポート>

田園調布警察の免許更新は別棟。近隣はきっとお金持ちが多いけど、警察はそうでもなさそうだ笑

警察署での更新は予約制。事前にネットで予約して発行されたQRコードを携帯に保存して持って行く。

建物2階に入ってすぐ受付というか事前確認か。免許証かマイナ免許証かまたはその両方かを選ぶが前述の通りマイナ1枚を指定。

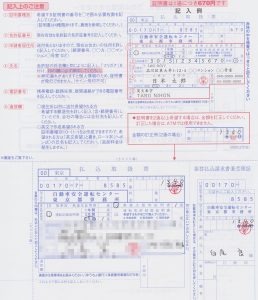

14時10分の予約だったが、多分20人弱が同じ枠。書類作成→支払い→視力検査→写真撮影→講習→免許交付の流れ。

マイナ免許証にしたのは、この中でオレともう一人の人の合計2人だけだった。

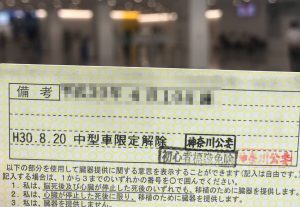

手続き的には、視力検査のあと、マイナンバーカード内のICカード領域を設定し読み書きができる状態にするために一度カードを預けることと、他の人が免許証を渡されるタイミングでマイナンバーカードにさっき撮影した写真のデータや免許証の情報を書き込む操作が追加の作業。書き込む時に「ワンストップサービス」も申し込んだが、同意のためには6桁以上英字混じりのパスワードが要求された(4桁の暗証番号じゃないやつ)。

あ、そうそう、最初の書類作成時に暗証番号の登録もするんだけど、旧来の免許に更新する人はこれまで通り暗証番号を2つ登録するんだが、マイナ免許証を選択した場合は1つだけ登録。ここだけが効率化された感じか笑

というわけで1時間ちょっとで更新は完了。

<アプリで確認>

(後日追記)ちょっと誤解があった。「氏名等も表示する」というオプションがデフォルトでoffで、そのままスキャンすると名前も住所も表示されないが、onにしてスキャンするとすべての情報が表示されるんだった。

<臓器提供意思表示>

旧来の免許証の裏面には住所変更時の追記欄に加え、臓器提供に関する意思表示欄があって、ここにちゃんと記入してくださいね、と講習の最後に案内されるんだが、マイナンバーカードの場合はどうすれば?と思ってたら、なんと、マイナンバーカードの表面の下の方にちゃーんと記入欄があった。

意思表示カードとの2枚持ちか?と心配したが、それは杞憂であった笑

<TimesCarへの申請>

カーシェアはTimesCarを使っているんだが、免許更新のちょっと前に「更新したら、新しい免許証登録してくださいねー」という案内がメールでも来ていた。マイナンバーカードを裏表送るのかと思ってたら、上記警察庁アプリから出力された免許画像を送ればOKという案内がちゃんと出てた笑

「なくしたらどうすれば?」みたいなこと言ってる人もいるけど、運転免許証だってなくす時はなくすんだから、特にリスクが増えたわけじゃないでしょって思ってる。交通違反以外で免許証で本人確認されることってまあ、なくなったし、それこそマイナンバーカードで本人確認はできるわけだから持ち歩けばいいし。なので、個人的には全員強制的に運転免許証もマイナンバーカードに統合しちまえと思ってるけど、マイナンバーカードが強制じゃない以上それはできないのか。何だかなあ笑

確定申告した人ならわかると思うけど、医療費の合計額がマイナンバーでわかるので、いちいちレシート集めて計算しなくていいだけでもだいぶ楽ちんになったよね。そういうメリットはだんだん増えてくはずなのに、マイナンバーカード反対派ってなんで反対なんだっけ?笑

海外では使えないらしいけど、海外に行くことになったら国際免許証を取得すればいいやと思ってる派。しばらく行く予定ないしな。

IT全般・情シス・モバイル端末・ラーメン・ランニング・旧いクルマ・ネコ自慢などをつぶやくフツーの爺さんです。主食は焼き鳥、餃子は飲み物。インターネット老人会。クルマ無し生活3年目。Threadsで日々のつぶやきは書いてますので、興味のある方は@ryoshrをフォローしてください。blogの記事に対するコメントは、即時反映されませんので、ご注意ください。人力モデレートです。

whoami : http://about.me/ryoshr

Threads:@ryoshr

X : @ryoshr

facebook : @ryoshr

Instagram : @ryoshr