以前のエントリーでキーボードはAppleに限る、とか書いて強がってはいたものの、最近、全角半角の切り替えがAppleキーボードの一番右上のEjectボタンでしかできなくなって、スペースキーの左右にある「英数」と「かな」キーがまったく機能しなくなってて若干不便には感じてた(告白)

これまでは、WindowsでAppleキーボードを使うにはApple Keybord Bridgeというフリーソフトを使っていた。Windows7の頃はまあまあ動いていたのだが、最近のアップデートしたWindows10では前述の通りイマイチな動作にはなっていた。2016年からアップデートされてないからしかたないか。

先日、ほぼ電源をいれなくなっていたMacMiniでつかっていたMagicMouse2をWindows10で使ってみようと思いたち、Bluetoothで接続してクリックはできるものの、背面を使ったスクロールができなくてがっかりしていたのだが、ちょっと検索してみたら、Bootcamp用のドライバーを落としてくれば使えるようになるよ、というサイトのを見つけて早速実行してみたらうまくいったので、MagicMouse2を使い初めていた。

数日経って、いや、ちょっと待て、これ、Appleキーボードのドライバとしても使えるんじゃないかと思ってやってみたら、予想通り正しく使えるようになったので、手順を共有しておく。

簡単にまとめておくと

(1)「7-Zip」というzipファイルを解凍できるアプリをインストールしておく

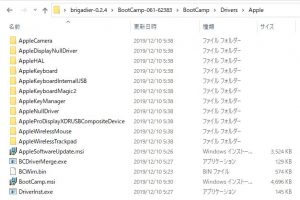

(2)Brigadierのダウンロード

(3)コマンドプロンプトでbrigadier.exeのあるディレクトリへcdして「.\brigadier.exe -m MacBookPro16,1」を実行

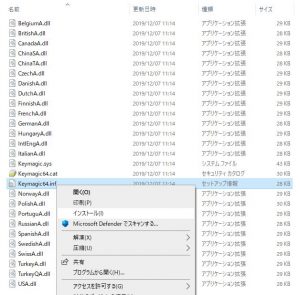

(4)エクスプローラーで「BootCamp\Drivers\Apple\」へ移動

(5)使いたいデバイスのドライバファイル(.inf)ファイルで右クリックしてインストール

というわけで、MagicMouse2に加えてAppleKeybord2011の「英数」と「かな」がちゃんと使えるようになった。ありがとうございます。

永年使ってきたApple Keybord Bridgeをそっとアンインストールしたなど。

IT全般・情シス・モバイル端末・ラーメン・ランニング・旧いクルマ・ネコ自慢などをつぶやくフツーの爺さんです。主食は焼き鳥、餃子は飲み物。インターネット老人会。クルマ無し生活3年目。Threadsで日々のつぶやきは書いてますので、興味のある方は@ryoshrをフォローしてください。blogの記事に対するコメントは、即時反映されませんので、ご注意ください。人力モデレートです。

whoami : http://about.me/ryoshr

Threads:@ryoshr

X : @ryoshr

facebook : @ryoshr

Instagram : @ryoshr